Paura del giudizio degli altri: cause, conseguenze e strategie per superarla

La paura del giudizio degli altri è un’emozione che, in misura diversa, tutti abbiamo provato.

Si manifesta quando ci sentiamo osservati, valutati o esposti a critiche.

Può accadere durante una presentazione in pubblico, in una conversazione con persone nuove o persino nella quotidianità, come scegliere un abbigliamento o esprimere un’opinione.

Un certo grado di attenzione a come siamo percepiti è naturale: vivere in società significa relazionarsi e tenere conto degli altri. Tuttavia, quando il timore di essere giudicati diventa eccessivo e costante, può trasformarsi in una gabbia che limita libertà, autenticità e benessere.

Le radici della paura del giudizio

Le origini di questa paura sono complesse e spesso intrecciate. Alcuni fattori principali sono:

- Esperienze infantili e familiari: un contesto in cui si è ricevuta approvazione solo a fronte di prestazioni eccellenti o, al contrario, critiche severe e svalutazioni, può far crescere la convinzione che il proprio valore dipenda esclusivamente dallo sguardo altrui.

- Confronto sociale: i social network hanno amplificato il confronto costante con gli altri, alimentando l’idea che si debba sempre apparire perfetti, felici e di successo.

- Tratti di personalità: chi tende al perfezionismo o ha una bassa autostima può essere più vulnerabile al timore di valutazioni negative.

- Eventi significativi: esperienze di bullismo, fallimenti scolastici o lavorativi, relazioni tossiche, possono lasciare ferite che rendono più sensibili alle opinioni esterne.

In tutti questi casi, la paura del giudizio nasce da un pensiero ricorrente: “Non sono abbastanza, e gli altri lo noteranno.”

Come si manifesta

La paura del giudizio degli altri non si limita alla mente, ma coinvolge anche il corpo e il comportamento. Alcuni segnali tipici sono:

- Ansia anticipatoria: giorni o ore prima di un evento sociale la mente inizia a proiettare scenari negativi (“farò una brutta figura”, “penseranno che sono incompetente”).

- Sintomi fisici: battito accelerato, rossore, sudorazione, tremori, sensazione di blocco.

- Evitamento: rinunciare a esperienze (uscite, incontri, opportunità lavorative) pur di non esporsi a un possibile giudizio.

- Autocensura: parlare poco, non esprimere opinioni, reprimere comportamenti spontanei per paura di sbagliare.

Questo meccanismo crea un circolo vizioso: più ci si evita, meno occasioni si hanno per sperimentare che i timori sono spesso esagerati.

Così la paura diventa sempre più radicata.

Le conseguenze sulla vita quotidiana

Vivere costantemente con il timore del giudizio altrui può avere conseguenze significative:

- Limitazione delle opportunità: rifiutare sfide o nuove esperienze per paura di sbagliare.

- Difficoltà relazionali: mantenere rapporti superficiali per non rischiare di mostrarsi vulnerabili.

- Calata autostima: basare il proprio valore solo sull’approvazione esterna rende fragili e dipendenti dal riconoscimento altrui.

- Stress e ansia cronici: il corpo rimane in uno stato costante di allerta, con ricadute anche sul benessere fisico.

Strategie per superarla

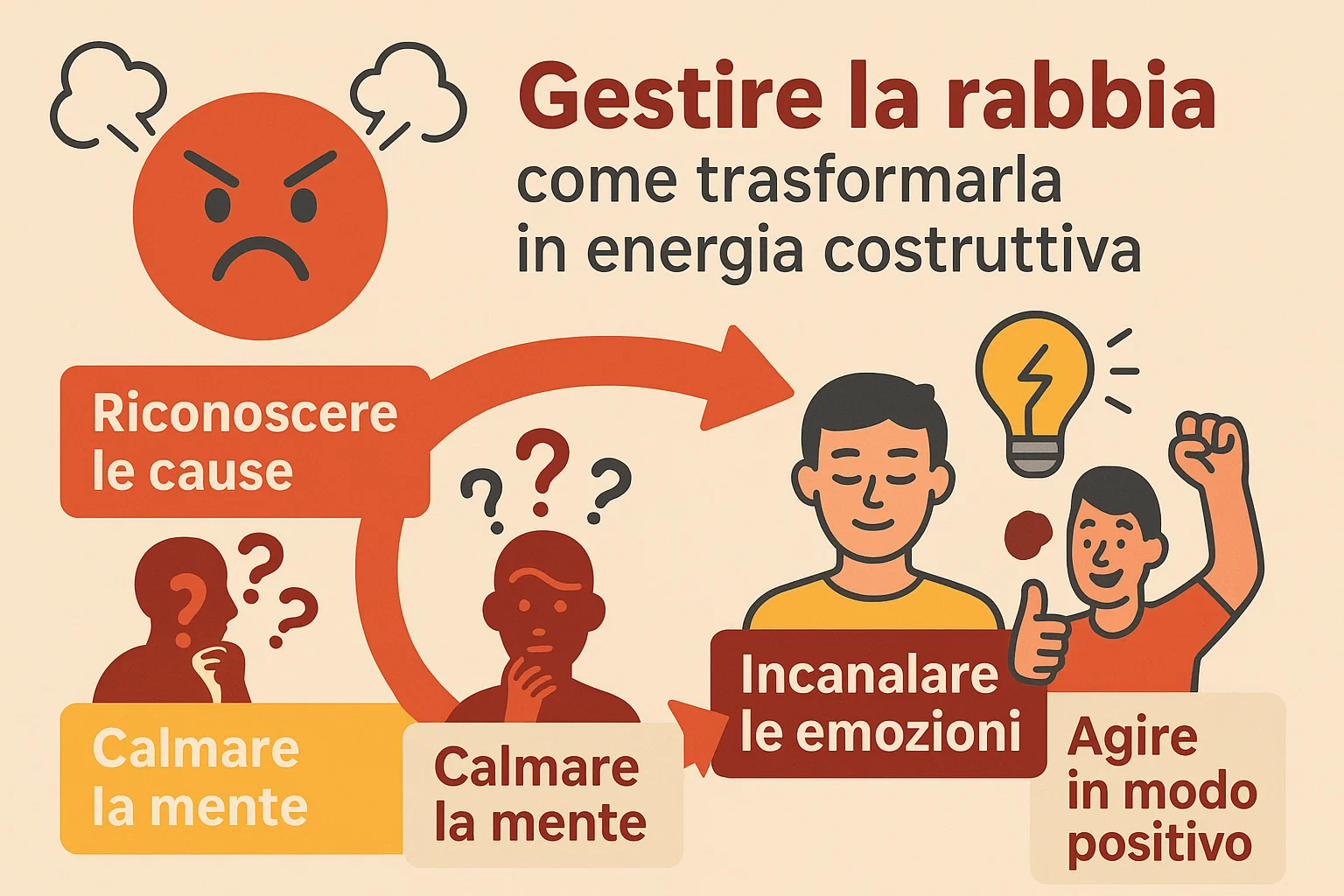

La buona notizia è che la paura del giudizio non è immutabile. Esistono percorsi e strumenti che aiutano a ridurla e a riconquistare libertà.

1. Riconoscere e accogliere la paura

Il primo passo è ammettere la presenza di questo timore, senza giudicarsi ulteriormente. Respingere o negare la paura la rafforza. Accettarla significa osservarla come una parte di sé che ha bisogno di attenzione.

2. Ristrutturare i pensieri

Spesso dietro la paura del giudizio ci sono distorsioni cognitive, come il “pensiero tutto o nulla” (“se non sono perfetto, deluderò tutti”) o la “lettura della mente” (“sono sicuro che penseranno male di me”). Imparare a riconoscerle e sostituirle con interpretazioni più realistiche riduce l’ansia.

3. Esporsi gradualmente

Evitare rinforza la paura. Esporsi invece, un passo alla volta, permette di sperimentare che il giudizio altrui non è così catastrofico come immaginato. Iniziare da situazioni meno ansiogene e procedere progressivamente rafforza la fiducia.

4. Coltivare l’autostima

Un’autostima solida riduce la dipendenza dal giudizio esterno. Questo significa riconoscere i propri punti di forza, celebrare i successi, imparare dagli errori senza etichettarsi come “falliti”.

5. Mindfulness e accettazione

Pratiche di consapevolezza aiutano a restare nel presente, osservando i pensieri senza lasciarsi travolgere. Imparare a lasciar andare le preoccupazioni sul futuro o i ricordi di critiche passate è un passo verso la libertà.

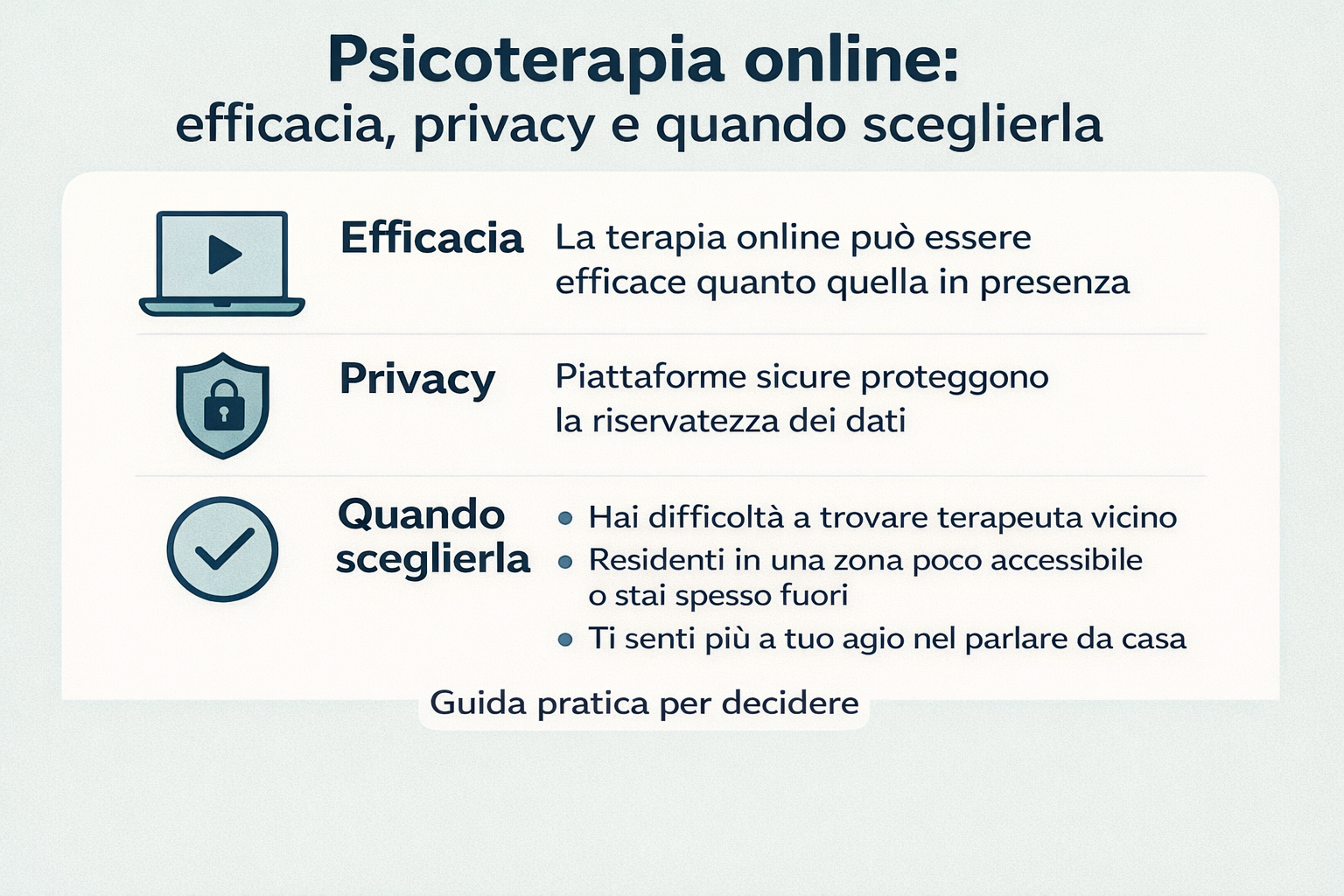

6. Cercare supporto

In alcuni casi, la paura del giudizio è così radicata da richiedere un percorso terapeutico. La psicoterapia offre uno spazio sicuro dove esplorare le origini di questa paura, comprenderne i meccanismi e costruire strategie personalizzate per superarla.

Verso la libertà interiore

Superare la paura del giudizio non significa diventare indifferenti all’opinione altrui: significherebbe negare la nostra natura sociale. Si tratta piuttosto di trovare un equilibrio, riconoscendo che il valore personale non dipende esclusivamente dagli altri.

Come scrive Erich Fromm: “L’uomo può realizzarsi solo nella misura in cui riesce a liberarsi dall’opinione degli altri e a seguire la propria voce interiore.”

Riconquistare questa libertà significa vivere in modo più autentico, aprirsi a esperienze nuove e costruire relazioni più genuine. È un percorso graduale, ma ogni passo compiuto riduce il peso del timore e aumenta la leggerezza della propria vita.

👉

Vuoi imparare a liberarti dal peso del giudizio altrui e vivere con più autenticità?

📞 Contattami per un primo colloquio su

psicologomonteverde.it

Vorresti approfondire questo tema?

Contatta per un consulto

Chiama o Scrivi su WhatsApp

+39 349 806 7122

Scrivi una mail

info@psicologomonteverde.it

Lascia un messaggio

Contact Us